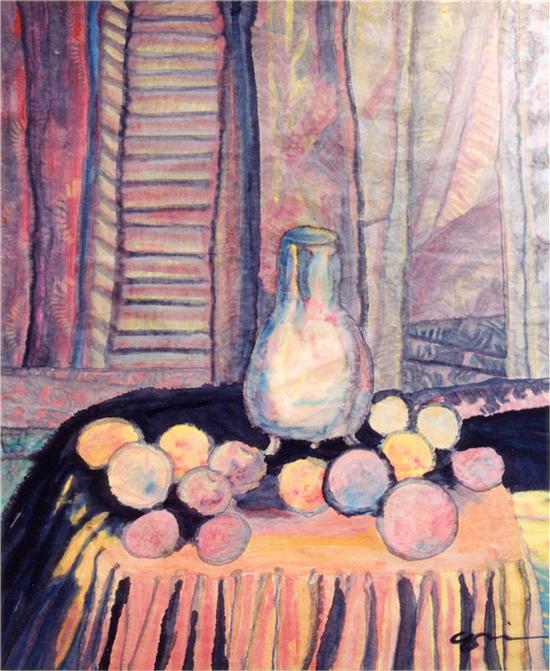

����٦�F��һ����αװ��ҵ��Ļ���

ժҪ: ��٦�F ������������ 1998 86x70cm ֽ����ɫ �й������ݲء�����ĥ�������������Ĵ����Ȼ��Ҫֱ������е���������δ����˼�Ĵ��������Գɾ�Խ����ΰ����˶���٦�F�����ɾ͵��о��Ͷ��䴴��̬�ƵĹ�ע������ ...

|

������ĥ �������������Ĵ����Ȼ��Ҫֱ������е���������δ����˼�Ĵ��������Գɾ�Խ����ΰ����˶���٦�F�����ɾ͵��о��Ͷ��䴴��̬�ƵĹ�ע�����ܽ����ڶ�����Ʒ���Ͷ��۸�ʽ�Ľ����������ȸ�����Ȥ�������ҵĴ���˼�롪������Ե��������ʼ����˴����ε��ݱ䣬��٦�F��̸��������80���ĩ��ѧʱ��DZ�İ滭����ʱ�ڣ���һֱδֹͣ��ˮī������ĥ�����й��ܶ�ҳɳ��������ƣ���٦�F�ɴ�ͳ������ߵ������֮�ţ�����˵���ҵij���ʼ�ڹ���������Ϊһ������Ϩ�һ������ܴ������ĹĶ��������ң�����Զ���ĺ��������ܿ�����ڱ����ؾɣ����������µĶ�����һ�������ڵ��µĻ��ŵĶ����������������Ĺ�������ġ���ĥ����������˵����������˼��ʱ����ǿ������ĥ��һ�ʣ������˼������ʣ���ĥ�ƺ�������������й��ִ��滭��ʵ����̽����������������ھ���ļ���֮�У�����ͨ�����յ���Ч���ı�������֤�����ɱ���ģ���Ҫ����һЩ���ۣ���٦�F���ճ��ˣ�ͨ����������ĥ�����ǿ����ż�á�����ʵ�Ǹ����������������ң������Կ���һ���������ҡ� ������ʵ�ϣ���٦�F�Ӳ������κα�������Ĺ���ɾ��������������������٦�F���������������ʱ����ϰ�������۲���ʿͷ�Σ�������Ȼ��ϲ���κ����ۻ���ͷ�����Լ��Ĵ������������������������������۵�˼������������Ҫ������˼��֮�Σ�����ĥ��������������ڱ���֮��ʵ���Ʒ��������ˣ�����˵�Լ��������ӵ�ʱ������ζ��ʲô�أ��������ζ�ţ���������κο��Ļ��ĸ�����Ĵ����װ��������������Ҳ������ֲ���ֹ�������ģ����ü�����������Ŀ�������й���������������ʷ����ʵ�����úܳ���ʱ�䡪����ĥ����������һ��˼���ս��������ĸ�����ϵ��һ�е�˼���ջ�����ħ�ð�ı�ī��ɫ�ʡ� ������������ѭ�浸�صķ��� ����һ�������ҵķ���������͵ģ���Ȼ��Ƕ��ڶ��ɡ���ÿһ����������ҽԷ���������������˼������δ��һ��ʼ��ע����һ�У���ѭ�浸�ص�ƽӹ������һ��ʼ�ر���ͨ���Ŀ����ԣ���һ��Խ����������������һ����Ѱ��������Ե�ȷ�����Դ˶Կ��κμȳɵ������ͷ�ʽ�����������磬һЩ�˻���Ϊ��ֻ��ͨ�����ų��룬�����ڲ���ӵ�д˹��ܣ�������ӵ��һ˫���������ϰ��������ڣ���Ϊ����ȫ���Դӳ����Ĵ��ڷɳ�����Ȼ����ֻ��һ���棬��ʵ��Ҫ���⸴�ӵĶ࣬û�д�����ô�죿�������εĴ�����ô�죿�����Ժͷ�����һ��ʼδ���dz��������ʵġ���Ϊ��٦�F������ʷ��Ŀ����֮һ����������Ʒ�Ĵ������Ը�������ǿ��ӡ������ʱ������٦�F�����ڴ������������һ�����ݽ�ɫ���������ֺܿ첻�������Լ���ʵ����Ʒ�������Բ�ͬ�ļ������������е��Լ�������ij������ʱ��������Ѱ���������ʽ������Ҳ������٦�Fʽ�ġ���ĥ����������������һ��̸�ۣ��Ҹо��õ�����δ����Զ��������������ʵ�ϣ��������dz�̸�۵ġ�һ��˵�߾��ߵ����С�����80���������٦�Fѡ������ʽ����ȥ��Į����ڡ��ȴ��ߣ���������һ��ǿ�ҵĶ�Զ���������������������̣������ջ�ǿ�����ˣ���������������Ϊ������·;���̲����ò���Ʊ�ؼҡ���Ȼ������Ұ��ʼ�ձ��������Դ�����̽���ϣ�����ʵ�����д����ߵ���������������ͨ���ı�������һ�е��������ع���Ʒ������������������������������ɡ�����ȥѧԺ����ϵ�Ļ��ҿ���������ͬѧ������ģ�ص�������Ʒ����һ���ӵ�ϰ���У������Ʒ���Լ����ر�ʶ�ȶ���ס�ҵ�Ŀ�⣬��Ȼ��һ��ʼ��û�����������ļ�����ϸ�IJ�������У���������ڶ�����Ķ�������ͽ������Ҫչ�ֵIJ�����ġ�����DZʴ��������������������ô�������ͻ���˵�������������ɶ�����������������ģ�����Ͽ������ı��������ʽ��������������˵����������δ�ز����ڡ����ıʴ����š��������������ţ���Ϊ��һ���������¿��ܵĸı�ķ��ʡ�����������չ��һ��������������������ڡ� ��һ����αװ��ҵ��Ļ��� ����û���ѶȵĴ����Dz��ܳ����ģ����˽Կ�Ϊ�����ղ��ɳ�֮Ϊ���գ���������������ˡ�һ������֮�����������磬����ʫ��磬��һ����ʷʱ�ڶ�����������ѭ������һ�ַ��ǡ��������Ѷȵ�˼����ʹһЩ��Ū��Ͷ������Ϊ�л��ɳˣ���ʹһЩͷ�Բ���������Ϊ�Ǿ��������������������ν�����ż��Ľ��ͺ�����Ʒζ�İܻ�����һ���棬�ڵ���ʱ������һЩ��ʿ����������νҵ���ԣ���Ե��Ϊ��ͷ�����Է���������ν�ȷ�����Ŀ���Բ���������ȡij���ʱ���������ʿ�����ɣ����Ϊ���Ͻݾ����ִ��档������������������������������������һʱ����Ч��������Ŀ��������������ij�������������ֻ������ˮ��ʯ��֮ʱ��ֻʣ����ν�������ҡ���û��ʲô���������ˡ�һ�����ѵĴ����ߺ۲��߱�����ʶ�������������һ�ֳ�ʵ�ļ������Ͷ������ؽ������Ե���ս�����Ĵ����ߵIJŻ��ͼ��顣���������ģ��Ⲣ����ζ����ô�����ԣ������ҵ����������ģ�������������ʹ�õ�����ȴ�����ġ��������ͨ����������Ϊһ�����������ң��������ߵĵ�·Ҳֻ��һ��������������Сʱ����ġ��������������ȫ����������Ϊ�������ֲ����ƹ��ı�ī����Ϊ�������Թ����¼����Ĵ����춨����ʵ�Ļ������⼸����һ��������̸���������ǡ��ա���ͬʱҲ��һ�֡����������궯�����ĵ��������ر���Ҫһ��������ϵ�̬�����Կ����ֹ��½��Ĺ���Լ����ıɱ�����Ȼ����ѧ���β�ͬ����٦�F���������Ĵ��������У���Ҫ�������ڶԼ����ij��Ժ��о�������٦�F��һ����Ʒ���ֻ��ϣ������α�ʫ����������ʾ������DZ���о��й�����ˮī����һ��̬�Ĺ�ע������˵�����Ҿ�������٦�F�Ļ��У��ܹ��о�������αװ��ҵ��ң�������רҵ���ҵ���̬���������ֳ���һ���о������ʡ������о���ȫ��ƾ�����IJ���������Ȼ����������������ʱ���Ǿ������õ����Ż����硱֮������ۣ�����ֻ��һ���桪������һ����Ҫ�ķ����������ҵĹ���״̬�����ֹ���״̬ʵ������һ���о�״̬������٦�F�Ļ��У�����������ɫ�ʻ��ǹ�ͼ���Ҷ��ܿ���һ���о��ԣ������о�������Щαװ��ҵ��ҵ��������߱��ġ�������Ϊ�����Ƕ���٦�F������Ʒ����λ���з������жϺ����ۡ�

����: �����ղ� ;Ҷ����

|

��һƪ������������Ȥ��������˵����ѵ���ﻭ��һƪ��ʯ�����ʯ®�ﻨͷ��

��������

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.