�����£����Ļ��������������������

ժҪ: ��ֻ��һ�˱��ź��һ��ë���������磬����Ϊ���±�ׯ���ˣ����һ��5���仧���磬48��������£��ܶ���ƴ�Ĺ켣�����������з�չ������ͬ����ӡ� �����³�����һ�������������Ĵ�ׯ�����汲��������ë��Ϊ����Сʱ ...

|

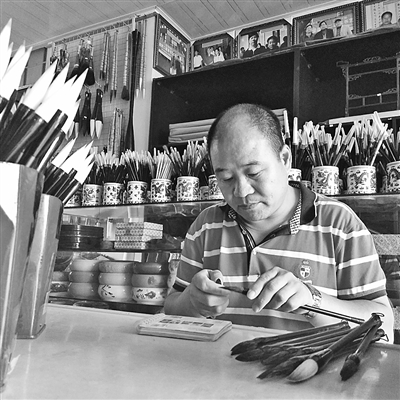

��ֻ��һ�˱��ź��һ��ë���������磬����Ϊ���±�ׯ���ˣ����һ��5���仧���磬48��������£��ܶ���ƴ�Ĺ켣�����������з�չ������ͬ����ӡ� �����³�����һ�������������Ĵ�ׯ�����汲��������ë��Ϊ����Сʱ��������£���ѧ������ë�ʡ�22��ǰ�������������磬��Ҳû���뿪���� ��Ϊ������ë���Ļ��Ĵ�����֮һ����������ô��300����֮��ĵط���ѡ�������磿�����лƺӣ�����̫�У������Ļ����أ��˽ܵ��飬���Ŷȸߣ�ÿ�궼�������鷨�ҡ������Լ�����ѧ��ǰ����̫��д�����������������������������Ȼ������ȺӢ���͵����Ļ���������ÿ�������鷨��ҵ����һ����ҵ��������ϵ֮���� �����¼ǵã�����֮ʱ�����磬���в���ȴ����һ����ζ�����죬���������г�Ϊ����ë�ʣ�ҹĻ���ٺ��Ͼ���С������ϰ�鷨����д��һ����һ�ź���һ�����������ӱߡ��Ϲ������������Ұ�Ļ��Ի��� ����֮ս����Ұ��ս���۷磬����������׳����ɽˮ�Ļ���������������²��������ơ�¬���յ��黭��ʦ�����������������������أ������鷨�������������µľ��硣����������˵�����������������ˡ� ת�ۼ���������22���ˣ����ڼ䣬�����ƶ����ᴴ��ȫ�����������Ѿ�15���ˡ����ϳ�����������������ڳ�����֤���������������ڴ��ݡ� û��������ǡ�˫��һ�����������й���������̬�����Ļ��������������꣬�����ɵ�������С���·����������һ�飬·���ӳ�ͨ�ˣ���������Խ��Խ���ˡ�����Ϊ�������˵������£����������һ�������ܵ���ʵʵ���ڵĻ�øС��Ҹ��С� ��Ϊ�鷨�ҵ������£����������Ļ������������磬������ѧͯ��������ߣ�־Ը�߶��鲻��׳��Ϸ����������鷨��У���Ļ�������������˸���������Ƿִ�ͳ֮�ġ�����������Ҳ��������־ͬ���ϵ����ѣ����뵽��Щ��С� ��һ�����ҡ�һ����������ȡ�ö��ķ�չ�ɾͣ�������Ҫ���Ļ����ţ�Ҫ���Ļ�������һ������������һ��������Ȼ������������Ϊ������������ÿ�������棬ÿ���˶����������еĴ����ˣ�ֻ���ÿ��ü����Ļ��뿴�������Ļ�ͬ���������ܻ�۳������������е�ǿ��Ʒ�ơ�

����: ����� ;�¼���

|

��������

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.