���أ��洫���黨����������

ժҪ: �黨������ԥ�������Ĵ�ͳ��ɫ��ʳСʳ�����ٵ��������黨����ʷ������ʡ�����ݣ����أ���Ӫ����黨������ɫ����Ӫ�黨��Դ����ĩ������������600����ʷ�������Ͻ����������ƽ��ִ࣬���Ե��ڵ��ϼ����������� ...

|

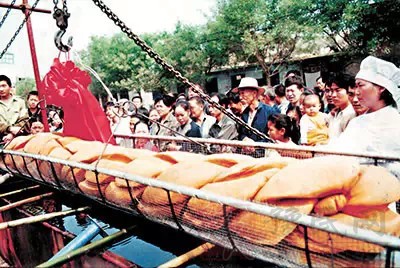

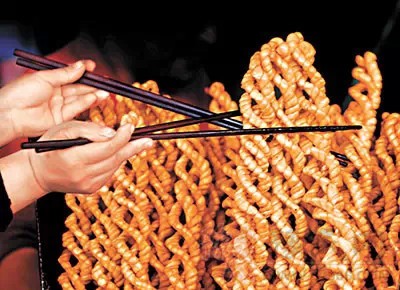

�黨������ԥ�������Ĵ�ͳ��ɫ��ʳСʳ�����ٵ��������黨����ʷ������ʡ�����ݣ����أ���Ӫ����黨������ɫ����Ӫ�黨��Դ����ĩ������������600����ʷ�������Ͻ����������ƽ��ִ࣬���Ե��ڵ��ϼ����������������黨��������1958�꣬�ܶ��������Ӳ�����Ͽ��Ʒ�����Ȥ��˵�������黨û��������Ҳ�ܳ�Ŷ�������Ӫ��˳��˴����黨�������黨�����ɴ�ͳ���������������γɲ�ҵ����չ����ƷԶ���½������ϡ��㶫���Ჴ���Լ�̩���ȵء� ����Ӫ�黨������չ �� û�ж�����е�90��С�������黨��һ��ҵ����һ�꣬�������ʱ��ȣ���Ȼ�����˸��֡�ֻ��С��һ˫���ִ���һ�����ڰ����Ϸ��裬����һ���ӵ�ʱ���黨�ѳ��Ρ�С���Ժ���ʾ��������һ���ʱ������260�������ѧϰ���黨��������һ�ż����������⼼�������ﶼ���¡� Ԣ��ƽ�� ��ϲ��Ʒ ����Ӫ�黨��������š�ɣ�������ײ��������׳��Ρ������ܶ�ط����黨��������š�ɣ������״���Ρ���С�����黨�ļ����Ǹ�үүѧ���ģ�������ܶ������黨�ļ���ͬ���洫�����黨���˽��������һ����˵���ܾ���ǰ����Ӫһ�����ߺ��У�����Ϊ������Ы����ÿ���������¶����Ҽһ����Ѻͺõ������ɳ�����Ť������β״����ը��Ե�����֮Ϊ��ҧЫβ�����ö���֮�����֡�Ыβ�����ݱ�ɽ�����黨���Դˣ���Ӫ�黨�м������⡢��̩ƽ����Ԣ�⡣ ��Ů�����������黨�� ����չ �� ��������־���Դ�Ӫ�黨����˼��صģ���ĩ���˹�������ռ��������ϲ̫�����ӣ�·�����ݵ������š����ݹ�Ա��һ���ճ�ʦ���ױ�����ɫ�ļ����黨����ϲ���ú���մ��ã��ط���ϲ����ʤ���黨�ͳ�Ϊ��ʱ�Ĺ�Ʒ���ö���֮��Ӫ���˼������˻����黨�� �Ļ��Ų� �ɾ���ҵ �ڴ�Ӫ�壬��С������90������黨���кܶ࣬�����ѳ�Ϊ���黨��ҵǰ�߷ܶ�����������Ӫ����Ծ��ƣ���Ӫ�黨�������������ʷ���ڴ�Ӫ�弸�����˶���ը�黨��������ڻ�����黨����Ӫ�����ɼ�ͥ���汲����ը�黨������ά�����ƣ���?��Ӫ�黨�����������������ط������Ļ��Ų�֮�У����黨���ǵõ������˵�ϲ��������û����ѧ�ĺ��ӣ����ڼ���ѧϰ�����黨��ʱ������ͻῪ���黨�ꡣ �������� ����Ʒ�� ��90��С��������չ �� �黨��һ��ҵ����ҵ���ϵͣ�ֻ��һ������һ�����塢һ���������黨�Ĺ��˼��ɣ����Դ�Ӫ�黨����Է�������ʽ����Ϊ��������ÿ����ͥ���䷽��ͬ������������������죬������Ʒ�Ŀ�ζ�����ͬ�����ڴ�Ӫ�Ľֵ��ϣ������������黨���Ϊҫ�۵ı�־�� ����Ӫ�黨�ر��ִ࣬�е��ڵ���ʰ�����������������Ĵ�Ӫ�黨֮˵�������������ġ��黨��������ƽ��ʾ����Ȼ�黨���洦�ɼ����������黨�����ִ������˷�չ����ǰ���Ա�����Ϊ��Ҫ���۶���Ϊ���ô�Ӫ�黨���������г�������ƽ�ȳ��Խ��黨��������������ÿ��ٰ��ĵ����������ͼ�����г���������·;��Զ���黨����Ŀ�ĵص�ʱ���������ϸ�飬��ʧ���ء�������һ����ؿ��̵�ָ���£�����ƽ�����Ƚ��黨�ͽ����к��̳��� ����Ӫ�黨�ܳ�����������������̱ꡢ����������֤����Ʒ�ϸ�֤�ġ�����Ʒ�������ѽ����С�������ƽ�ƣ�Ϊ�������ִ�ͳ��Ʒ���볬�У��ڵ��������İ����£�2002�����ڹ��ҹ����ܾ��̱��ע���ˡ���Ӫ�ơ��黨�̱꣬�����˴�Ӫ�黨��վ�����黨���°�װ���ͽ��˳��С�2004������ƽ�ġ������黨�ע�ᴴ���ϡ���Ӫ�黨����վ����Ϊ����ʡ��һ��ũ����վ�� ���Ŵ�Ӫ�黨֪���ȵ����������黨�궩���������ӣ���������Ӧ������ƽΪ��ר�����˸���������ԭ��һ����һ��Բ�ε�������ɳ����εģ���ҹ���һ������Ƹ�뵱��ũ���Ϊ�黨��Ĺ��ˣ����黨����һ���������ʮ���� ̫���ִ� �������� �����黨��������ƽ���������ش��� ���ֵ�����ͻ��ˡ�������ƽ�ƴ�Ӫ�黨���ִ���ͣ�ȫ��������ͣ���桢�����������Ͼ�����������������ִ࣬Ӫ����ֵ�Ż�ߡ� ���黨̫�ִ��ˣ����ڵ��Ͼ����ˣ��еĿͻ������Ϲ���ڶ����Ҫ���˻�����Ϊ�ڿ�ݹ�����ȫˤ���ˡ�������ƽָԭ���ִ�����Ҫ����Ĵ�Ӫ�黨�����ʼ���ȴ��Ϊ�������ڣ���Ȼ�����˸��ְ�װ��������հ�װ������δ�ܳɹ�������⡣ ����֪��2.66���黨�н���ʿ�����¼ ��2.66�״�Ӫ�黨���뽡��ʿ�����¼�� �������ش��� Ϊ����ߴ�Ӫ�黨��֪���ȣ�����ƽ����2001��9��27��ը����2.66�ס�ֱ��0.3�ס�����88ǧ�˵ľ����黨�����ɹ����뽡��ʿ�����¼��2.66�ľ����黨����ʹ�����75ǧ�ˡ�����80ֻ��ʳ��500��ǧ�ˣ���15��������Ա��������������£������Ƴ�3��¯�������ը��ɡ�������ع�֤��������֤������������ܷⷽʽ���棬�����й��걨���ϳ������ʿ�����¼��óɹ�����Ϊ�����������������黨�������黨��������ƽ�Ӵ�����ȵ�� ���Ϳ�ζ��� ������Ӧ�г� ���ճ����Ĵ�Ӫ�黨�� ����չ �� ����������ʷ�Ĵ�Ӫ�黨��������Ϊ���桢ʳ�Ρ��������ǵȣ���ͳ��ζֻ���������֡��������������Ԫ���Ѻ�ʳƷ��ȫ����ϸ�Ľ����ָ���δ��£�����Ӧ�����߿�ζ�أ� ��������ϲ���ɿ��������������ϲ���ǿ�ζ�����������⡣������ƽΪ�����㲻ͬ����Ҫ�����ֵ��ص��黨���֣��ۺϴ�ͳ�����䷽���������̡������㡢�������ɿ�����Ϧ���졢��䡢��Ҷ�ȶ��ֲ�ͬ��ζ����ͬ���͵��黨��Ʒ�� 2008�꣬�����黨�꿪�������黨�涹�������������黨���棬�г����һ���Ŀ������ð����������ʱ����Ƴɣ�������θ����θ�����ã��ѳ�Ϊԥ��һ���������Զ�κ��ش���մ��͵���ɫСʳ�� �黨�Ǵ�¥����Ͷ������ Ϊ�˽���Ӫ�黨�γɲ�ҵ����չ��Ŀǰ��Ӫ���ѹ滮Ϊ����Ͽ�в�ҵ�������ڡ�����ƽ���������ィ���黨�Ǵ�¥�ཫͶ�����У�Ҫ��ÿ��ÿ��С�黨������ֵ����Ԫ�Ĵ�Ӫ������ ����Ӫ�黨��Զ��չ���˴��¿�ζ�⣬����Ҫ��ע��װ������Ӫ����Ծ��ƣ�Ŀǰ�����ѽ��黨�Ķ�ά��ӡ�ڰ�װ���ϣ�ͨ���ֻ�һɨ�Ϳ�֪���黨�Ŀ�ζ�ȣ��ô�Ӫ�黨ͨ���ֻ����߳�ȥ����

����: �������� ;���Ǹ�

|

��������

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.