����ͬ������Ļ滭��̽�������������ػ�����

|

һ�����ĵij����� 1.�������� ��������ѧԺ�����е��ղ�����������������עĿ��С������������(1840?-1894,������)��˫ŮЯ��ͼ����[1]�����������֡���ҳ�еġ�������[2]���������ʮ�����������Ժ��Ʒչ���Ͽ��������ǣ�2009�����Ǵβ��л�����������˽�һ���ļ��Ӻ�˼������ʶ�����������ֵĺܿ�����ͬ������ġ� ͬ�������������������ѧ�ȵ㣬��Ӱ�쵽����ʷ�о���ʮ���������й�����ỷ�������˲�С�ı仯����ͬ�����������֪�ȺͰ��ݶ��кܴ���ߣ�Ҳ���п��ܿ�չ�۵�ѧ���о�����������Ϊֹ�����й��Ŵ��滭�е�ͬ������������о���ֻ����λ�����й�����ʷѧ�ߣ�1994����ѷ(Jonathan Hay)�ڱ��������ݽ�����ũ������������������[3]2002������ʥ(Marshall Wu)�����������ݽ����������������ġ���ũ����λ���ݻ���֮��ƽ��滭�����[4]��ָ��������ҽ�ũ��ͬ���������ڻ滭��������¶����Ȼ��Щ���ݲ����������ݽ�����Ҫ���֣�ȴ�ڻ᳡������ܴ����顣����ԭ���������������������ұ��˵���������Ϊ�о���ڣ���ͼ����Ʒӳ֤������������������⺭ģ������Ʒ�����Գ������ֹ��ܡ� Ҫ����������żȻ�������ɿɳ����о������ȱ���ֱ��һϵ�����⣺ͬ������Ļ滭��ν綨?��ʶ�ı���ʲô?��Ʒ���Ѽ�����ϵķ�Χ��λ���?ͬ������Ļ滭�뻭�ұ��˵���ȡ��֮���ж���ϵ? 2.����Ľ綨�������ķ��࣬�Լ���ʶ�ı��ͷ�Χ ͬ������Ļ滭�����й������ֶ��塣������ָ���б�����ͬ������������ʡ������Լ�ͬ���������Ļ滭��������ӻ����Ͽ�����ͬ����������Ҫͨ�����������ֻ��뻭�����ĵ�ʡ�������������������������ʶ�ȡ�DZ���ı��������϶���������ָͨ�����汾�������������ܹ��ж������ͬ������ϵ�����ݵĻ滭��������Ʒ�ǹ�����Ʒ��һ���֣����϶����������١����ȴ����岿�ֿ�չ�о������Ұ����ǰ����������ָ����ֳ������࣬���߿����ԡ������ָ�������Ʒ�����滭�ʹ���ϵľ��ử��ǰ�������ķᣬ��������ͬ�����С˵��Ϸ���IJ�ͼ��Ҷ���ƣ�������ֻ�����������������ָ����İ��������(����ϲ�����ʾ����)�ľ��ử�����滭(�껭���ɻ��)�������������ָ��������ջ������ݣ������Էֳ�˫���͡������ͺ���������(�����ͻ���ʾ��)���ࡣ ���ĵ������ص���������Ʒ��������Ѱδ֪��Ʒ���ص㼯���ھ��ử�������������ָ����ľ��ử������ֻ��ͨ��ͼ������ʾͬ������ϵ�����ij��˽�Ѱ�ҷ�Χ�������ﻭ����Ҫ��������λ������Ŵ�������֤��������ͬ�ԣ�ͨ���DZ�Ҫ������Ӵ����ֳ����ܹ�ϵ����ͨ�������֫�����Ա���˴˵���н���������Ӧ�������˽�ܻ��Ļ����������ʵ��ĵ��ߡ� �������ڽ��Ӹ������ʲ����Ļ��б�ʶͬ���������Ʒ��������Ȼ����ģ���ԡ�ͬ��������ͬ���������ճ������к������֣�����֮��ĸ������������Ƿ����Ե���������û�����ָ�������ȫ�������������ͬ������Ļ滭ֻ���Ǵ��������ڲ���ϡȱ����ģ������״�£�Ϊ�˸���Ʒ��Χȷ���߽磬������Ȼ���������������о���Ұ�������Ǵ��������ǷǴ����������ǵı��ֳ߶Ⱥͻ滭ˮƽ���β�롣 3.������Ʒ ������Ʒ���ٵ���һ�£����ڴ˾ٳ����������ȣ���ѷ����Ľ�ũ���������ֵ������Բ��Ļ���������������ֻ�ܹ��������Ʒ֮�С���Σ�����������ֱд�ķ�ʽ����ͬ�������ҲӦ��������Ʒ�������ʫ̳������ʿ�G��ѧ����(¦����ţ��ֲ�������)Ϊ��ά�������Ȼ���С�����ͼ����������С�ࡱ��ʢ���Ŷ䣬����µ�����������֮�֡����ࡱ��һ����б�����ϣ����������ˡ�[5]��ͼ�Ѳ��棬���Ի�������ͬ�������Ԣ�������ۣ�������ά�µ�����λ��㷺���Σ�������������ף�������һ��������

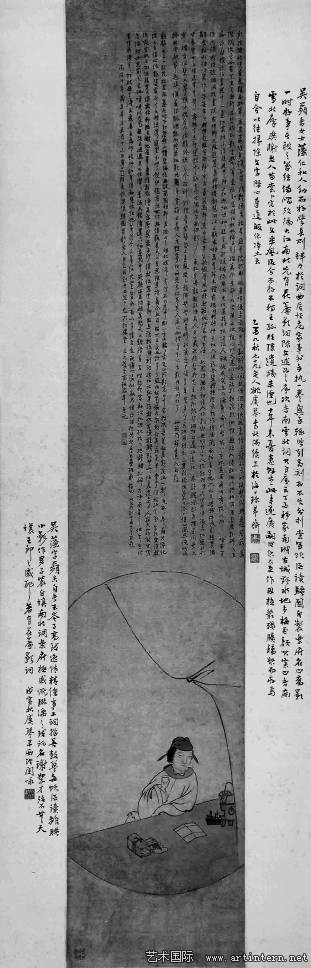

ͼ1 �塤ʩ���꡶����СӰ��ֽ����ɫ���㽭ʡ����ݲ� ����һ������Ф����Ȼ��ȷ�������Ƿ�ͬ�������������ò�������볣�����죬�ƺ���ӳ֤��ͬ���������ݣ�ҲӦ���������Ʒ֮�С�������ʥָ���Ľ�ũ����ɮͼ��(�ձ��������ڹݲ�)����������ܼ����Ž�ũ����ϲ�ã���ɮ����ò��������ɫ��Ϊ�������ˣ���Ѱ��ɮ�˲�ͬ����Ϊ����עĿ����һλ�����װ�Ů���������Ф������СӰ��(�㽭ʡ����ݲأ���ͼ1��)��������ȥ���Ժ�(ͬ��ʮ�꣬1871)��ʵΪ��ʷ����Ф������һ��װŮ�������ƶ��飬��������Ϊ����Ƽ�����ƶ�ɧͼ���� ����(1799ǰ��-1856/1862ǰ��)����ƻ�㣬������ӣ��㽭�ʺ�(����)�ˣ�ԭ���������أ���ҵ�̣���ͬ�ػ������ˣ������������������ƾӼ��ˣ�һ˵���ں���̫ƽ��ս���С�[6]�����������Ҫ�Ĵ���֮һ�����С������ʡ���������ѩ���ʡ����ʷ��崱�����������ü����������Ӱ�����Ʒ֮һ����Ӱ�����DZ��ֲ�Ůл�����Ի���װСӰ�����ƶ�ɧͼ���ij�����������������������������������˵������Թ�Լ���Ů�������С�������ɧ���þơ��ľ��ӣ�л����ʵΪ���Կ��� ��������λŮ������������˼����е�����ͼ��϶�Ϊһ�����ϻ��Ժܴ�ƪ����¼�����塶��Ӱ����л���ŵ����ʡ�������̬����������Բ��������鰸�ԣ��ᡰ�¶��������ϸ���ӹ�ͼ�����͵����綼�ӽ��������ҷѵ���(1801/1802-1850)���鷨������Ǻ�����(1794-1877)������ʩ����(���䲻��)����Ԫ(�Ͼ�)�ˣ�����������ʯ�š����̣����Ž������¡��������湤ɽˮ���������ﻭ������þ����ľ�Ī��������ա����ϵڶ��γ�����ʩ���곭¼�����������������ʣ�����������˵�Ŀ��ǣ�������̫ƽ��ս�Ҵ�����ʹ�ࡣ��������������������������㱱����һ����С���ˣ���ʩ������ʶ��[8] ����Ӱ�������������ϲ㸾Ů�Ļ�����ˮƽ�������ߺ�IJ��������Ů�Բ�����������Ը�������������˳�����Ů�Խ����ʶ����Ů�Խ�ŵij����Σ������ڡ���Ů��һ�����������������Լ���л���Ŷ�Ů����װ�Ļ��������Ǹþ�Ȳ����ˡ�Ӱ������ģʽ���ּ���������ӳ��Ů���˹��������а������Ա��ɫ���������������Լ����ж����� �����Ƿ�ͬ�����ߣ�����ѧʷ�ϴ������顣���ǽ���һ���е����־�������������ͬ����������һ�ֽ�ΪԲ���Ľ��ͣ����������Ų��ϳ��ޣ�ֱ����ʮ����;������ɷ�ȱ����ѧ����Ϊ�ɣ���ϵ�䵭�����ʮ��������;���ɷ�����ȴ���������յĹذ������������������£������ع���ʮ��δ�ټޡ����������װ���μ����ӵ�ʫ�ľƻᣬ����������Я����¥��Ů�ġ����顱(�����ɸ衤����������У�顷)??�����ܲ�δ������Ů�ӷ�������ʵ��ͬ������ϵ���������������죬�����������϶�Ϊ���ӣ�������Ľ��Ů����ͷ���ͬ�����ߵĻ������塣��ʷ�ϵ�Ůͬ�����ߴ���������ϻ���ѧ�鹹��ɫ�������Ǽ�������ʵ���ڹ������ˡ��������˻��ϵ�������ʣ��Ͼ����Ǿ���װ���ƶ�ɧ����±��������ģ������ܾ�������ʵ�����ͬ�������ݣ�������Ľ������������Ʒ������������Ʒ�еġ������ָ����ľ��ử����

ͼ2 ��-�塤�º�緡�����Ҷ�ӡ�����(����)ͼ���滭ֽ��īӡ �º�緵ġ�����Ҷ�ӡ����ж�������ԡ����ҡ����¸����ͬ��������������С���ͨ���������ȡ��������ࡷ����ֻ�ǻ���ͬ�������������Ӧ��Ϊ��ҲӦ���������Ʒ��[9]ֻ�С�����(����ͼ)����ͼ2��һ��ֱ�ӱ�����ͬ����������Ӧ����������ġ������ָ����İ滭�࣬��Ϊ˫���͡� ����������Ʒ�ı�ʶ����� 1.�����ָ����ľ��ử�����������ͼ���͡����Ƴ�ԡͼ�� ��ӹ���ԣ����ֱ�ͼ������ڱ���ͬ������ġ���û��ͳһͼ�������£�ͼ���Ȼ����ģ���ԣ��������ʷ�о���ɺܴ�����ѡ�����������������ʶ�ǽ�Ϊ�ķ��������ҿ��Ի�������Ľ��ۡ����������ָ�����ӵ��˵������ϵľ��ử�������٣��������������������ǡ��������ͼ�����͡����Ƴ�ԡͼ���������������ͼ����ԭ�����䲻������Ǭ¡��ʮ���ر�������������ѧͼ��ݲأ���ͼ3��ϵ���ݰ�̷��ģ��������Ҷ����ġ������ͼ4���㽭ʡ����ݲء������Ƴ�ԡͼ������˳����ݲأ���ͼ5����[10]�����꡷ͼ��������ѧ�ҳ�ά�������������������ƣ������ơ�ͼΪ�����Ƶ�������ͼ��Ϊ����������ǰ���д���������ϣ�˵�����˹������ݡ���ϵ����������֮�����С�

ͼ3 �塤�ʹ��ǡ��������ͼ��������̡�ֽ��īӡ

ͼ4 �塤Ҷ����ġ���������ͼ��(���ľֲ�)���ɫ���㽭ʡ����ݲ�

ͼ5 ����������Ƴ�ԡͼ����(���ľֲ�)ֽ����ɫ����˳����ݲ� ��������ͼ�����Ʒ�������������������֮һ��ά��(1625-1682)����ά�������꣬���������ˣ��游Ϊ���ֵ��˳���͢����Ϊ��ĩ�Ĺ���֮һ����ۣ�����Ϊ�����ѧ��ң��ȳ��ڴʡ�����ʮ����(1678)�ٲ�ѧ��ʣ��ں���Ժ���֣����ޡ���ʷ�������ڹ١���һλ����������(1644-1675)�־��࣬�����⣬Ϊ���ð�ϼ�����ͯ��ɫ��˫����ð�������۽�������ĩ�Ĺ��ӣ�ά������ֶ���ݣ�����ð��ˮ����˳��ʮ����(1658)��������һ�����ġ����������Ȼ����͵�λ���⣬�����ǵĹ�ϵ���Ŵ��з��г������������ճɷ֣������������������á�ά��Ϊ����д������ʫ�ʣ����������������������Ϊ֪���ľ��ǡ����ơ��͡����꡷��ͼ�� �����Ƴ�ԡͼ��Լ���ڿ�������(1664)��ά�����ˮ���������Ʒ���֮�ʣ��˾���Ϊ���䳤��ɻ�����˼֮�࣬ά��ʱʱ��ʾ�������˹��ͣ�����ͬʱ������߶��75�ˣ���ʫ161�ס���1�ڡ������꡷ͼ���ڿ���ʮ���꣬�������Ѿ�ȥ�����꣬��ͼ���м������ʡ����ɺ�ά��Я֮�붼����ѧ��ʿ��ԣ���Ӧ�������뾩��ʿ���б�����ӽ��������ά��ͬʱ������ӽ�߹�35��(���Ϻ���36�ˣ���71��)�� ����������߰����˵�ʱ��Ұһ����ʿ����ӳ�˳�ά�¹㷺�Ľ��Ρ�������Ϊ�����Ĵ���Ф��ʫ�������У�����ռ��������С����������βר������������ӽ���罻����ԶԶ�������������á����dz���һ�����ң��������˹�ע���Һͻ���(�硶����������ͼ�������ܳº��ֻ�����¹ڣ��Ա�����ἰ)��

�����ơ�ͼ�������dz�������ͨ�ˣ��֡��ŵ�Ϊ�ճ�(��)�����ţ�����ȷ����Ϊ����Ϊ�š�����������ɫ������ܣ�����Ϊ������ƽ���ꡣ[11]ͼΪ������������ͣ�ɽʯ�巨���������ͼ�������Ű��۰㣬������ϥ��¶��С�ȣ��������ɫ��Ь�����㣬��òϸüС�ۣ�ͷ����ɢ��С��״��������˳��ϸ�������������������Ʊ����ڶ�ʮһ��ʱȢ��(��ά��Ϊ֮д���������ġ������ɡ�С�������)����ƽ��Ӧ�����Ƕ�����װ���ġ����ں����������ղؼ����У��ͳ��˻����ˡ���ˮ������֧����ʯ�ϣ����ö���һ���ͷ��L�LȻ��������죬����ԡ���Ʊ�������������������ʵ��������Ҳ����[12]�ں���(�����Ǹ���ġ��)���̵İ滭��ͼ6���У������·�����ɫ�����ͺ�ʯͷ����״�����������Ըı䣬�ȿ�ע���ߣ���˫�ű����������ЬҲ�������Ь���Լ�ǿ����ԡ���İ�ʾ�����Դ�ͼ����Ϊ�����Ƴ�ԡͼ����ʵ�������ʢ�е�������װ��γɡ���������ʶ������ɵġ����������(�м���ܾ����˼������ڵ�ͼ��ת��)�����ڡ���ԡͼ��һ���Ѿ�Լ���׳ɣ���������������ȴֻ������������״�ı�װФ�������������ͼ������ͼ����Ϊǡ������ԭ��������ά�ºͳ��������ƶ�����������������أ��������Ůװ�����������ﻯ����ܿ������ܡ��������ͼ��Ӱ�����¡�

����ΰ

|

��������

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.