���⡾ǧ���ö�����߷��������������������������ͷ�εĸߵͣ�������ÿһ�����Ծ� ...

|

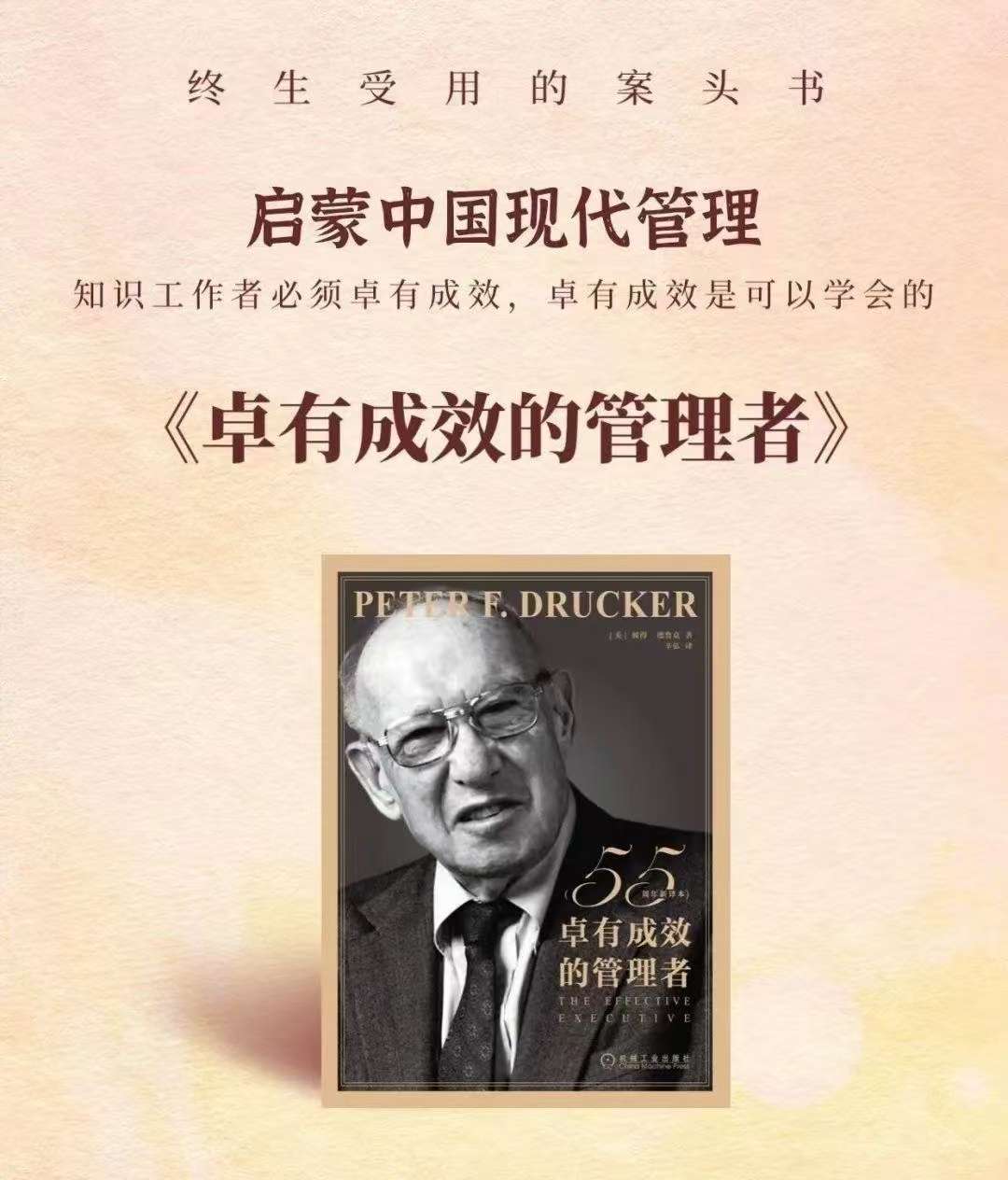

��ԣ������ڡ��г�Ч�Ĺ����ߡ������鲻��������߲����������ʲô����Ӧ����ʲô�����ʺ�ÿһλ��ҪΪ�����������֯�ļ�Ч��������ȡ�ж����������ߵ�֪ʶ�����ߡ�Ҳ����˵�������ʺ�ÿһλ�ҳ�֮Ϊ�������ߡ� �����Ƶġ������ߡ���ָ�ľ������ڵ���ְ���������֪ʶ�����DZ����ڴ����ճ����������������ߣ��Ӷ�����֯�ļ�Ч�ͳɹ���������Ӱ�����Щ֪ʶ�����ߡ��������߸��幱���ߡ���

��³�˶ԡ������ߡ��Ķ��壬�����˴�ͳ�����ϡ�ְλ�������ߡ��Ĺ̻���֪�����������ڡ�ͨ������Ӱ����֯��Ч�����ж������ϡ���һ����Ͷ�䵽���������������ϣ�ǡ�ý�ʾ��������֯�й��������������������ս�� �������ġ���Ч������������ҵ���������������г��ݶ��Ӳָ�����������������Ϊ�������Ľ����������ֵ�Ĵ��졢��Ա��ͬ�����ۣ����Ƕ�������������Ļ���Ӱ�졣��ˣ��������Ĺ����ߡ��������Ƿ����ӡ��᳤�������鳤��������ְλ��ֻҪ�������������֯����Դ���䡢��Ŀ������ԱЭ��ģʽ���ͷ��ϵ�³�˶ԡ������ߡ��Ķ��塣 ���磬һ������������ĿרԱ������ͨ����Ƹ����İ�������������ľ�����Դ���Ǹ�������Ⱥ�壬���ľ���ֱ����������֯�����Ч�ܣ������г�Ч�Ĺ����ߣ�һ����ҵЭ�����ͨ��Ա����ƾ��רҵ֪ʶ�ƶ�Э���ƶ����߹���������ҵ���������淶������ҵ�ķ�չ����ͬ�������й����ߵ�ְ�� ���������Ĺ��������顰����Ӱ��������������֯����ȱ����ҵʽ�IJ㼶Ȩ������Ա����������ͬ���ǹ�Ӷ��ϵ�ۼ������������Կ�Ȩ�������ж�����ʱ�������ߡ��ĺ��ı�ӡ�ָ���´ת��ʶ������������ڶ�Ԫ�������ҵ����Լ���������������ʹ�����۷�ɢ���������������Դ����ʱ���Ƚ�����ֵ�����⡪����Щ���ߵ�������ֱ�Ӿ�������������ܷ�ͻ�ơ���������ȴ����ء��������� ͬʱ���������ġ�֪ʶ�����ߡ����Ը�Ϊͻ���������������о�������־Ը������־Ը����Ĵ��£�������רҵ֪ʶ�����á�����������ͣ����������Э�������Ӷ�֪ʶ��ת����Ӧ�ã����罫��������ת��Ϊ��ִ�е���Ŀ���ԣ�������������Ӱ����֯��Ч����Ҳ��ζ�ţ��������Ĺ����߸���Ҫ���е�³��ǿ���ġ��г�Ч�������۽����ס��������ơ�ͳ��ʱ�䣬�ڡ�����ȷ���¡��롰��ȷ�����¡�֮���ҵ�ƽ�⡣ ˵���ף���³�˵Ķ��������ѣ�����������������������ͷ�εĸߵͣ�������ÿһ�����Ծ����ƶ���֯��������ֵ�ĸ��塣��Щ�ܽ�����ת��Ϊ�ж�������ɢ��������Ϊ�������ˣ����������������������Ч���ĺ���������

����: ������־Ը��Э�� ;ԭ����: ֣���� ����־Ը��

|

��������

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.